Concerts

Nouvelle production 2025 de l'Ensemble La Sestina

Pierre Certon 1570 – Les Meslanges

Vendredi 3 octobre 2025, 20h – Genève, Église de la Pélisserie

Samedi 4 octobre 2025, 20h – Neuchâtel, Chapelle de la Maladière

Dimanche 5 octobre 2025, 17h – Lausanne, Christ Church

Pour sa production annuelle 2025, l’Ensemble La Sestina consacrera un programme complet au compositeur Pierre Certon.

Pierre Certon (vers 1510/1515 - 1572) est, avec Clément Janequin et Claudin de Sermisy, l’un des principaux représentants de la première génération de compositeurs actifs dans la nouvelle chanson polyphonique française du XVIe siècle. C’est en 1570 qu’il fait paraître un imposant recueil de Meslanges, jalon important de l’histoire de la chanson. On entendra tour à tour des pièces légères, mélancoliques ou érotiques, sans compter une chanson à boire ! Pour ce programme, l’ensemble sera composé de huit chanteuses et chanteurs se produisant a cappella.

Ensemble La Sestina

Isaline Dupraz, Camille Joutard – sopranos

Francesca Puddu – mezzo-soprano

Lionel Desmeules – contre-ténor

François Bataillard, Davy Cornillot – ténors

Jedediah Allen, Marc Busnel – basses

Adriano Giardina – direction

Informations pratiques

• Genève : vendredi 3 octobre 2025, 20H00, Église de la Pélisserie (Rue de la Pélisserie 20)

• Neuchâtel : samedi 4 octobre 2025, 20H00, Chapelle de la Maladière (Rue de la Maladière 57)

• Lausanne : dimanche 5 octobre 2025, 17H00, Christ Church (Avenue de l’Église-Anglaise 1)

Conférence de présentation par Grégory Rauber, musicologue, 45 minutes avant le début de chaque concert.

Prix des places : Frs 25.-

Tarif réduit (Étudiants, Chômeurs, AVS, AI, Hospice général, Amis de La Sestina) : Frs 15.-

Membres de l’Agenda-Club : réduction de Frs 5.- (à Genève et Lausanne uniquement)

Enfants : entrée libre

Billets à l’entrée

Réservation : contact@lasestina.ch ou au 077 405 97 91

Les Meslanges de Certon, une anthologie de la musique de la Renaissance

Les Meslanges de Pierre Certon constituent un recueil musical unique à la Renaissance. En premier lieu, ils sont le couronnement d’une longue carrière de compositeur à Paris dans les cercles du pouvoir. Le nom de Certon apparaît en 1529, lorsque ce dernier devient clerc à Notre Dame. Trois ans plus tard, il est rattaché à la Sainte-Chapelle, institution dont il devient le maître des enfants de chœur en 1536. Durant cette période, Certon s’illustre, avec Clément Janequin et Claudin de Sermisy, comme l’un des principaux représentants de la chanson française polyphonique dite parisienne.

Ce n’est pas moins de quarante ans plus tard, en 1570, qu’intervient la publication, par Nicolas Du Chemin à Paris, des Meslanges. Certon est ici désigné par le titre de Compositeur de musique de la Chapelle du Roy. Le recueil se singularise également parce qu’il ne comporte, contrairement aux mélanges d’autres musiciens, quasi exclusivement que des œuvres nouvellement publiées, et en nombre conséquent : 96 pièces !

Les chansons de la collection possèdent toutefois un caractère rétrospectif, dans la mesure où elles reposent sur des chansons préexistantes du XVIe siècle. Les modèles sont empruntés à Certon lui-même, à Sermisy et Janequin, à des musiciens français moins connus, ainsi qu’à des compositeurs franco-flamands, par exemple Josquin Desprez, Jean Richafort et Jacques Arcadelt. Certon recompose en quelque sorte de nouvelles pièces en s’appropriant les éléments mélodiques des modèles et en les recombinant de mille manières.

Nous sommes ici bien loin de l’esthétique de l’originalité chère au XIXe siècle… Certon s’inscrit pleinement dans l’esthétique imitation/hommage de la Renaissance, qui incite les musicien-ne-s à reprendre à leur compte du matériel musical préexistant pour à la fois rendre hommage aux grands auteurs et à surpasser leurs accomplissements. De ce point de vue, il n’est pas étonnant que Certon écrive des pièces de 5 à 8 voix, à partir de modèles à 3 ou 4 voix !

Un seul exemplaire des Meslanges est aujourd’hui conservé, à la Bibliothèque de l’Université d’Uppsala. Cette édition consiste en six parties séparées (six cahiers indépendants). Cependant, une de ces parties, celle de quintus, est perdue… Il faut donc compléter la voix manquante. Cette tâche sera réalisée par Marc Busnel, chanteur de l’ensemble et spécialiste des reconstitutions d’œuvres polyphoniques de la Renaissance.

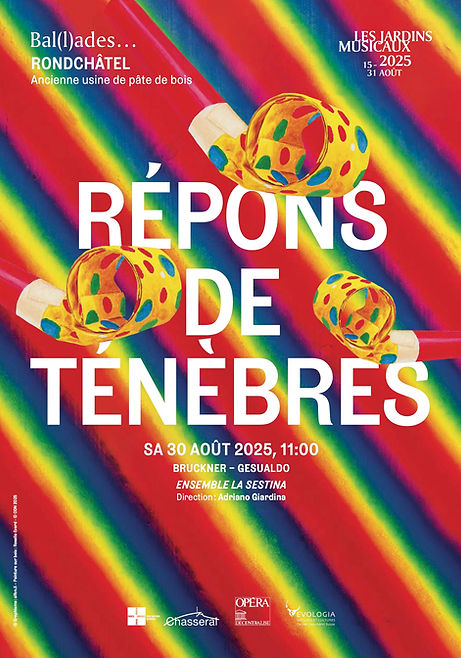

Festival Les Jardins Musicaux

Bal(l)ades... 2025

Répons de Ténèbres : Bruckner – Gesualdo

Samedi 30 août 2025, 11h – Rondchâtel (BE), Ancienne usine de pâte à bois

Un lieu hors du commun...

Cet été 2025, l’Ensemble La Sestina se produira à nouveau dans le cadre du Festival Les Jardins Musicaux, perpétuant une collaboration pérenne depuis plusieurs années avec cette institution musicale neuchâteloise.

Le volet "Bal(l)ades" des Jardins Musicaux conjugue découvertes et concerts dans des lieux insolites du patrimoine régional, visant à faire voyager, penser, rêver. L'Ensemble La Sestina, composé de douze chanteuses et chanteurs et de leur chef Adriano Giardina, fera résonner les murs de l'Ancienne usine de pâte à bois de Rondchâtel (canton de Berne).

... Et une musique qui ne l'est pas moins.

Carlo Gesualdo, prince de Venosa, jouit d’une célébrité pour le moins douteuse : il fit assassiner son épouse qu’il soupçonnait d’infidélité. Mais il est aussi l’auteur d’une musique dont les audaces sidèrent encore quatre siècles plus tard et des Répons qui représentent son testament et achèvement ultime. Le texte retrace les derniers moments de la vie de Jésus, depuis la trahison de Judas lors de la nuit au mont des Oliviers, jusqu’à la crucifixion.

Contrairement à la grande majorité des compositeurs de son époque, Gesualdo n’avait pas à répondre à une commande extérieure pour des raisons financières et les Répons sont le résultat d’un acte créateur entièrement "gratuit". Alors que la révolution baroque est en route, le langage musical de Gesualdo (sombre et underground) fait figure d’exception : le compositeur renonce à l’opportunité de la basse continue, synonyme de modernité et de liberté. Son écriture contrainte et archaïque, mais surtout singulière, fascine musicologues, musiciens et grand public depuis la redécouverte de son œuvre dans les années 1950.

Anton BRUCKNER

Christus factus est WAB 11

Vexilla regis WAB 51

Carlo GESUALDO

Répons de Ténèbres du Vendredi Saint

Nocturnus I

Nocturnus II

Nocturnus III

Ensemble La Sestina

Doriane Bier, Isaline Dupraz, Florence Grasset, Marine Margot – sopranos

Francesca Puddu, Josquin Gest – altos

François Bataillard, Manuel Gerber,

Simon Jordan, Jonathan Spicher – ténors

Jedediah Allen, Marc Busnel – basses

Adriano Giardina – direction

Le concert sera précédé d'un parcours "Découvertes" à 9h (durée 1h30)

Sous les ponts de Frinvilliers – Centrale hydroélectrique de Frinvillier

Qu’est-ce qu’un paysage digne de protection ?

C’est à cette passionnante question que Géraldine Guesdon et Patrick Villard vous convient.

Informations pratiques

Réservations : www.jardinsmusicaux.ch ou 032 889 36 05

Lieu du concert : ancienne usine de pâte à bois, Rondchâtel

-

CFF : gare de Frinvillier-Taubenloch ; puis 30 min. à pied / sentier jusqu’à l’ancienne usine.

-

Voiture : parking de la déchetterie de Rondchâtel ; puis bus-navette gratuite ou accès à pied (20 min.) jusqu’à l’ancienne usine.

Mobilité réduite : accès difficile, s’informer auprès de la billetterie.